La compétitivité d’un pays dépend de la formation de ses citoyens. De l’amont à l’aval, du primaire au secondaire… et après. Depuis des décennies en France, universités, grandes écoles et instituts de recherche forment le nœud gordien d’un système devenu obsolète.

Les faiblesses du système français sont apparues au grand jour avec le classement international de Shangaï publié en 2004. Logique à l’époque, la réforme n’ira pas assez loin. A tout le moins, ses effets sont aujourd’hui difficilement perceptibles.

Des pistes pour l’enseignement supérieur et la recherche ? C’est ce que propose cette note. L’auteur y explore tous les champs du possible. Après un complet état des lieux du système actuel, Laurent Batsch dissèque le principe d’autonomie des universités et analyse l’enjeu de la convergence des universités et des écoles. D’évidence, la primauté du projet académique dépend fortement des territoires et leurs collectivités.

ESR : un monde divers

Le débat public s’est focalisé sur les universités, parce que l’université s’est difficilement imposée comme le modèle international d’établissement de l’ESR. C’était un enjeu particulièrement prégnant en France, dont le système dual entre Grandes Écoles et Universités reléguait ces dernières à un second choix, à l’exception des disciplines réservées aux universités, comme la médecine ou le droit. D’autant plus que la gouvernance et la gestion des universités en ont longtemps fait un repoussoir pour les élites. Avec le temps, une sorte de consensus implicite s’était installé entre les pouvoirs publics et le monde universitaire pour que l’un n’exige pas trop de l’autre, et réciproquement.

La publication du « classement de Shanghaï » en 2004 a agi comme un révélateur des faiblesses structurelles de l’ESR en France, en particulier de son extrême dispersion entre universités, Grandes Écoles et organismes de recherche. En réaction, des premières modalités juridiques de regroupement ont été conçues apportées par le ministre François Goulard, qui a également lancé l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en 2005. La rupture politique, s’il faut la dater, est celle du quinquennat du président Sarkozy. En 2007, la loi Pécresse a confié aux universités la responsabilité de leur masse salariale. En 2009, la Commission Juppé-Rocard a arbitré en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, plutôt que pour des dépenses d’infrastructures également légitimes. La matière grise a été reconnue comme un « investissements d’avenir », actant ainsi que la compétitivité économique repose sur la production de connaissances, sur leur transfert et sur leur « valorisation » en innovations. La prise de conscience par les responsables politiques du rôle de la recherche dans l’innovation, a remis au centre l’université où se déploie 80% de la recherche publique. Depuis lors, une série d’évolutions institutionnelles ont fait de l’université l’acteur central de l’ESR. Cet indéniable renversement de situation par rapport à la tradition française ne date que d’une quinzaine d’années.

40% des étudiants sont en-dehors de l’université

Il reste vrai que l’université ne représente pas l’ensemble de l’ESR, tant pour l’enseignement que pour la recherche.

Ainsi, du côté de l’enseignement, les étudiants inscrits à l’université sont au nombre de 1,65 millions, parmi 2,8 millions étudiants de l’ESR. L’université accueille 60% des étudiants et quelques 40% des étudiants sont donc inscrits hors les universités, dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE, 85 000 en 2021), dans les sections de techniciens supérieurs (préparant le BTS, 250 000) et dans les écoles privées post-bac (593 000).

La forte croissance de l’enseignement supérieur privé est souvent occultée par les acteurs publics. En 2021, ce secteur représentait plus de 21% des effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur ; il aura absorbé presque la moitié de la croissance des effectifs au cours de la dernière décennie (principalement dans les « bachelors »). Cet enseignement supérieur extra universitaire est hétérogène, puisqu’il recouvre des formations courtes et des formations longues. Il est également divers dans ses statuts (associatif, commercial, etc.) et dans sa qualité. Le Ministère de l’ESR s’attache à distinguer les meilleures écoles par l’attribution sélective du grade de Licence ou de Master à leurs diplômes. De même, le label EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) distingue-t-il les meilleures écoles privées à but non lucratif.

Les « prépas », un enseignement supérieur en lycée

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) forment avec succès près de 85 000 étudiants et sont un acquis plein et entier de l’enseignement supérieur. Mais leur implantation dans les lycées et le rattachement de leurs enseignants au « secondaire » privent les prépas d’une pleine reconnaissance universitaire. Il serait légitime de conférer à ces classes le statut qu’elles ont de facto, celui de premières années de licence, puisqu’elles débouchent sur le niveau de la licence, en école ou à l’université. En contrepartie, il serait souhaitable de permettre aux universités des Licences sélectives de plein droit, l’instar des CPGE. Déjà, les CPGE doivent souscrire des conventions avec les universités de leur choix. Il convient seulement de pousser cette logique à son terme, faut aller plus loin, et conférer aux classes prépas le statut des deux premières années de Licence, de sorte que l’accès en troisième année universitaire serait ouvert de droit au sein d’un même domaine scientifique. Les professeurs de CPGE pourraient être, sur la base du volontariat, associés aux centres de recherche universitaire dans leur discipline et intégrés aux équipes enseignantes de Licence.

Les organismes de recherche

Dans le domaine de la recherche également, l’université n’a pas l’exclusivité des ressources. Tandis que les universités accueillent quelques 47 500 enseignants-chercheurs, les organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRIA, CEA, INED, etc.) emploient 16 800 chercheurs « à temps plein » : il y a donc 1 chercheur en organisme pour 3 enseignants-chercheurs en université.

Les grands organismes existent dans tous les pays qui poursuivent des politiques sectorielles majeures s’inscrivant dans le temps long. Ces programmes peuvent aller de la recherche amont jusqu’au développement technologique, quel que soit leur domaine : santé, agriculture, énergie, spatial, défense, etc. Certains des organismes poursuivent des programmes trop ciblés vers des finalités nationales pour s’accommoder des standards universitaires. Les plus nombreux au contraire interviennent sur des champs communs avec les équipes universitaires, de sorte que la coopération entre les catégories de chercheurs prévaut sur le terrain, dans le périmètre des universités le plus souvent, au sein d’unités de recherche « mixtes ». Le statut des organismes dispense leurs chercheurs de toute obligation d’enseignement, mais en pratique 40% de ces chercheurs exercent une activité secondaire d’enseignement ou de conseil.

Tant pour l’enseignement que pour la recherche, l’université a émergé comme une institution-pilote du système, mais celui- ci est largement étendu à d’autres acteurs. L’ESR ce sont les universités, mais aussi les organismes de recherche, les classes post-bac des lycées, et le secteur privé.

Universités : la « réformation » permanente

Observées de l’extérieur du « système » universitaire, les évolutions de celui-ci sont difficilement perceptibles. Ce n’est pas une raison pour les ignorer, à la fois parce qu’elles témoignent de sa capacité d’adaptation et parce que le mouvement de la réforme doit prendre appui sur l’existant. Laissons le soin du diagnostic à la Cour des Comptes, dont l’indépendance est un gage de sincérité (Les universités à l’horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités, octobre 2021, p.12) :

« Depuis les années 2000, les réformes menées constituent une succession de révisions et d’innovations menées au rythme effréné d’une tous les deux ans en moyenne. Les textes législatifs et réglementaires, par leur portée, leur empilement et leurs recouvrements ont bouleversé le paysage de l’ESR qui n’est toujours pas stabilisé, en particulier s’agissant des universités (…) Toutes ces réformes et textes d’application ont suscité des améliorations, une profusion de projets mais aussi de la confusion. »

Ce panorama de la Cour des Comptes vient contredire l’image d’un système empêtré dans le conservatisme ou le corporatisme. Il souligne au contraire sa capacité à évoluer. Le système est percuté par de puissantes poussées. Certaines sont domestiques : la demande sociale d’ESR, la démographie étudiante, la formation pré- bac, les choix budgétaires. D’autres sont globales : la numérisation, le rythme de l’innovation, l’émergence de nouvelles universités internationales, la mobilité étudiante et professorale.

C’est pourquoi on se doit de confronter le rythme des évolutions du système français avec le bouleversement de son environnement ; au regard de cette comparaison, il est légitime de déplorer les freins et les retards du système français. Mais le déni des acquis et des efforts passés ne convaincra pas les acteurs de l’ESR de faire encore plus et mieux.

La réforme de l’enseignement supérieur n’est ni un moment, ni un acte, elle est un processus, mais la démarche processuelle n’exclut pas de cranter des paliers. La conduite du progrès de l’ESR a besoin d’une vision des missions du système, d’un enchaînement de mesures élargissant les acquis, d’un engagement des pouvoirs publics à tous les niveaux du territoire sur des programmes incitatifs et d’une capacité d’initiative renforcée de la part des établissements. Si la « tutelle » paraît parfois excessivement tatillonne, elle peut être aussi trop timide quand il s’agit de valoriser la prise de risque des établissements. Qu’elle lâche la bride aux établissements sur le récurrent, mais qu’elle exerce avec plus de largesse sa souveraineté sur l’essentiel : la récompense du risque assumé ou non par chaque établissement.

Le puissant levier du Programme d’investissements d’avenir (PIA)

La méthode des « investissements d’avenir » mérite d’être saluée d’abord parce que l’État a mis dans la balance des financements suffisamment importants pour susciter des projets nombreux, avec au total 35 milliards d’euros, dont 22 pour l’enseignement supérieur.

Un deuxième atout de la méthode tient à l’ouverture très large des appels à projets. S’il est vrai que les « Initiatives d’excellence » (Idex) étaient réservées à une dizaine de candidats, elles ont été étendues (I-Site) et bien d’autres appels à projets ont consacré l’excellence partout où elle niche : « laboratoires d’excellence », « équipements d’excellence », « instituts hospitalo-universitaires », « instituts de recherche technologique », « internats d’excellence », structures de valorisation, etc. De sorte que l’effort national fut concentré sur les points de force locaux.

Le troisième point fort de la méthode tient à l’articulation entre la volonté politique de l’État et la mobilisation des acteurs. Il revenait au premier de fixer des objectifs et de les traduire dans des cahiers des charges. En retour, l’ampleur du chantier était incompatible avec une mise en œuvre centralisée. Le bon choix a été pour l’État de ne pas se substituer aux acteurs et de les inviter, avec l’incitation financière afférente, à élaborer leurs solutions.

Enfin, s’agissant de projets à caractère scientifique, il importait que la logique administrative s’efface derrière la compétence scientifique. En confiant la sélection des projets à des jurys internationaux d’experts, l’État a reconnu les limites de sa compétence.

Le PIA est derrière nous, mais sa méthode mérite d’inspirer les politiques publiques.

L’autonomie des universités : pourquoi ? comment ?

L’invocation rituelle de l’autonomie ne doit pas faire oublier ses vertus. La première est de fonder la liberté et la responsabilité scientifique : il ne doit pas exister de tutelle de la pensée, et le pilotage des universités par les communautés scientifiques est une garantie de leur liberté académique. Loin d’être l’alibi du « néo-libéralisme » et de la « concurrence », l’autonomie est d’abord l’expression de l’attachement historique des universitaires à leur indépendance académique. La seconde vertu de l’autonomie est de mettre les établissements en situation d’exercer leur responsabilité : à eux de mesurer leurs forces et leurs faiblesses, et d’agir pour préserver les unes et résorber les autres.

Cette autonomie de gouvernance ne confère pas un statut d’irresponsabilité. Les universités rendent des comptes. Dans le moyen terme, elles s’engagent sur un programme quinquennal conclu par une évaluation de leurs réalisations. A ces contrats d’objectifs, succède leur évaluation. Certes, on peut discuter de la forme des concertations avec la tutelle, quand elles se révèlent à la fois trop distantes et trop tatillonnes. Il faudrait de la part du Ministère plus de confiance dans les établissements et moins de foi dans des indicateurs mal taillés. La multiplication des enquêtes, questionnaires et bilans destinés à l’administration est une bonne mesure de sa distance.

En Europe, les universités françaises comptent parmi les moins autonomes, selon le baromètre de la European University Association (EUA). La loi Pécresse de 2007 sur la « liberté et la responsabilité » des universités fut principalement une loi de déconcentration de la gestion, par le transfert aux universités de la masse salariale de leurs personnels. Ce n’était pas rien. Cette loi a eu comme premier effet d’obliger les universités à élever considérablement la compétence de leurs fonctions de support et de soutien (systèmes d’information, DRH, direction financière). Ce fut un tournant majeur, conférant aux universités plus de confiance dans leur capacité de se gouverner, mais ce n’était pas encore une promotion de l’autonomie.

Sur l’orientation des étudiants, l’accès aux Masters est devenu sélectif de fait. L’entrée en Licence fait l’objet d’une procédure d’orientation incitative, depuis la loi ORE de 2018 (Orientation et Réussite des Etudiant). Trop souvent réduite à l’introduction de Parcoursup, la loi ORE a supprimé le tirage au sort dans les filières les plus tendues et a introduit des mises à niveau préalables conditionnant l’inscription en première année universitaire.

Sur le statut des « diplômes nationaux », on ne dira jamais assez que depuis 2013 ces diplômes ne sont plus nationalement validés au Ministère mais qu’ils ressortent de la décision locale de chaque établissement dès lors que celui-ci est accrédité pour le faire : en quoi de tels diplômes « nationaux » différent-ils de diplômes d’établissement ?

Dans le domaine des ressources humaines, la loi Pécresse de 2007 autorise à recruter des enseignants-chercheurs non titulaires de la fonction publique : voilà une marque d’autonomie qui est encore très négligée, bien qu’elle produise des résultats très positifs quand elle est utilisée. En effet, elle permet à l’institution d’intégrer des candidats ayant un profil international à des conditions salariales plus attractives que celles de la fonction publique. La contractualisation constitue un levier incitatif fort. De même, la loi de programmation pour la recherche de 2020 autorise les universités à recruter des « chaires de professeurs juniors » à des conditions dérogatoires des procédures et des statuts en vigueur. Ainsi, les modalités existent pour faire évoluer le cadre existant des recrutements et des carrières dès lors que les universités s’en emparent.

L’autonomie ne s’octroie pas, elle se gagne par l’expérience et par la prise d’initiatives. Certains qui déplorent le défaut d’autonomie pourraient exploiter davantage les marges de manœuvre déjà existantes. Il revient au Ministère de lever les taquets réglementaires, d’inciter à la prise de risque, de contribuer à diffuser les bonnes pratiques, et de récompenser les initiatives avancées. En particulier, la contractualisation entre l’État et les universités devrait mettre l’accent sur la propension des universités à mettre en œuvre l’ensemble des leviers de leur autonomie. Mais les établissements eux-mêmes doivent assumer la plénitude de leurs degrés de liberté.

L’enjeu des regroupements : la convergence des Universités et des Ecoles

Amorcée par la loi Goulard en 2006, et propulsée par le Programme investissement d’avenir (PIA) lancé en 2009, la politique de regroupement des établissements a dominé leur trajectoire institutionnelle depuis une décennie. Deux raisons principales sont à l’origine de cette transformation.

Idex et I-site

La première est de concentrer des forces scientifiques et organisationnelles, et de porter dans un seul établissement une marque internationale, laquelle peut se confondre avec celle de la Ville universitaire. Il y avait 4 universités à Bordeaux, 3 à Marseille, Strasbourg, Aix-Marseille, Lille, ou Montpellier…

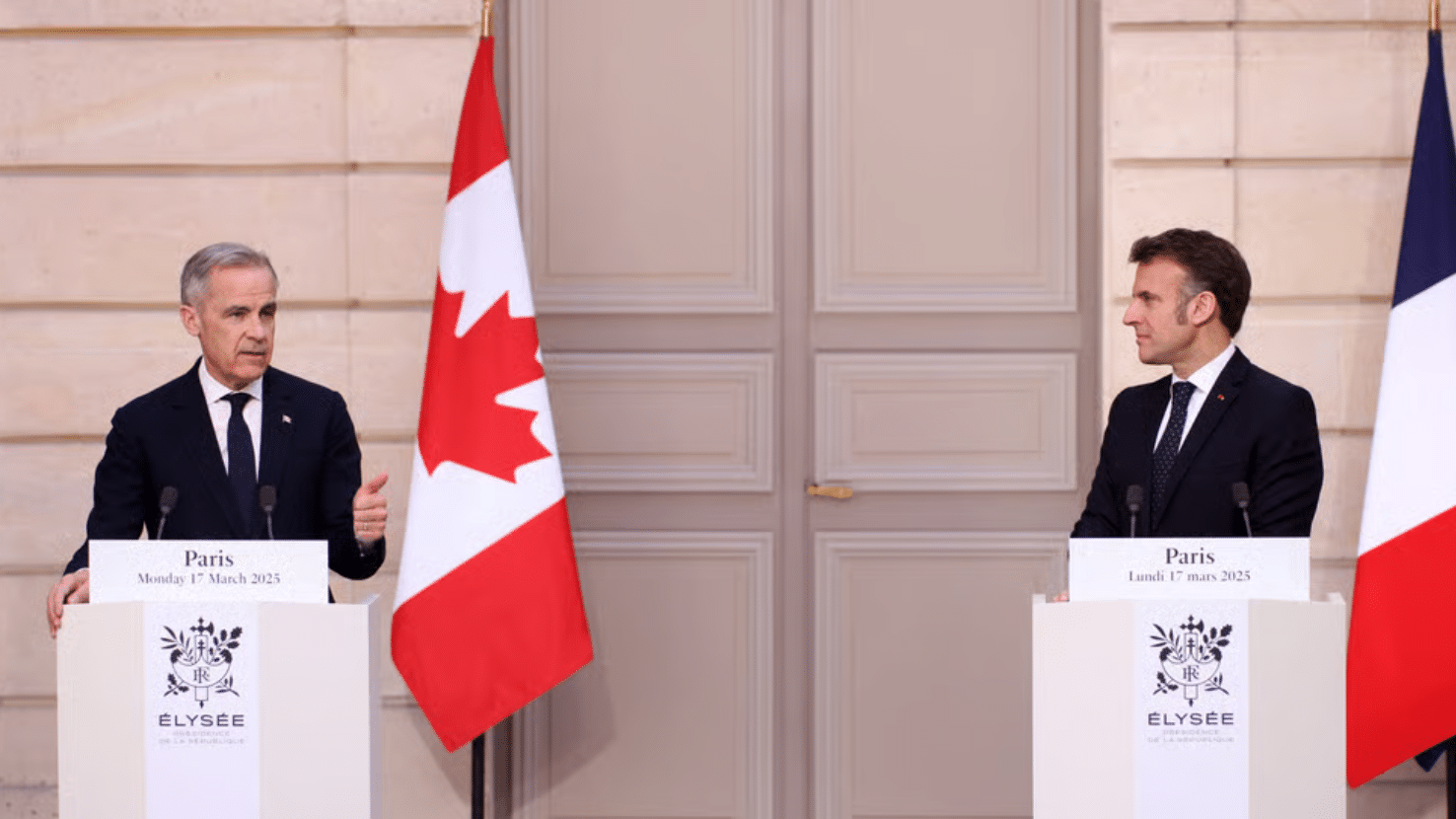

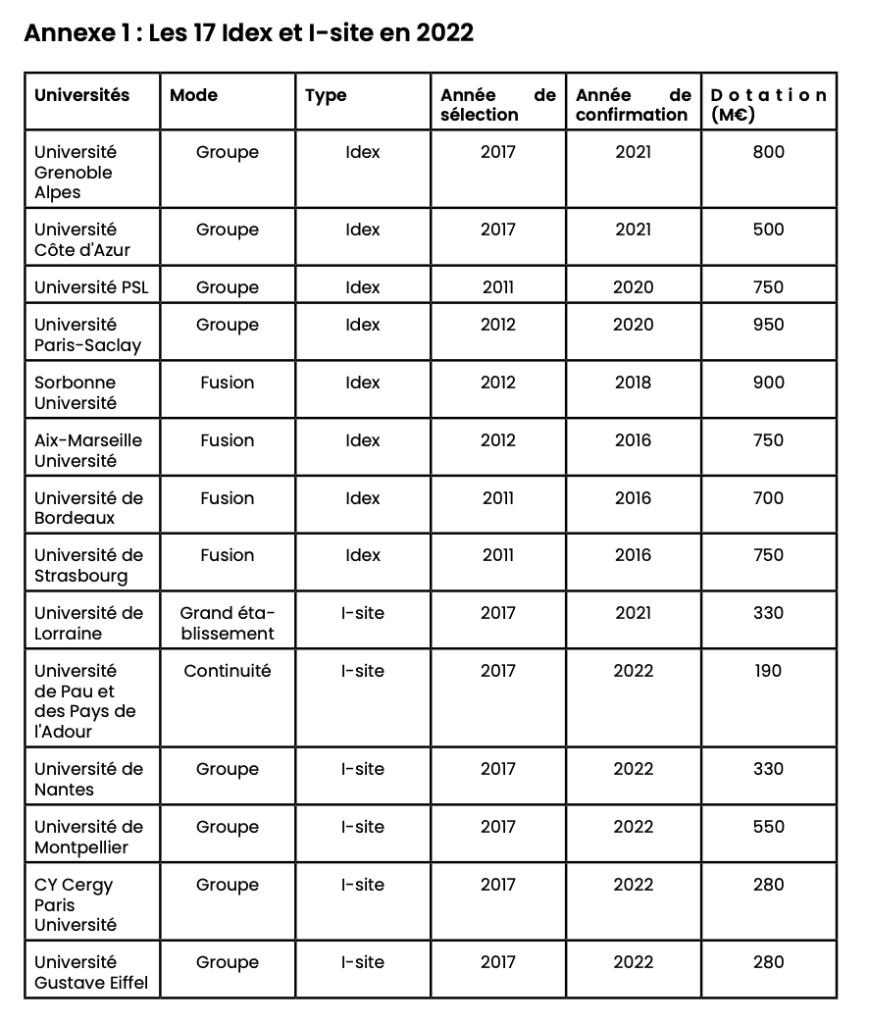

Cet objectif s’est appuyé sur deux grands appels à projet propulsant les Initiatives d’excellence (Idex) en 2010 et les Initiatives de site (I-site) en 2014. Ces deux vagues successives poursuivaient le même but : inciter les universités et les écoles à repenser ensemble leur périmètre sur la base d’un projet scientifique et pédagogique ambitieux. Un jury international s’est vu confier la charge d’évaluer la qualité des projets et l’effectivité de leur mise en œuvre organisationnelle. Les Idex avaient vocation à distinguer les établissements concentrant le plus fort potentiel scientifique. Devant le succès de cette démarche, il fut proposé de la dupliquer dans des pôles moins bien dotés mais tout autant désireux de se transformer, ainsi furent impulsées les I-site (cf. annexe 1).

La structure de groupe (« Etablissement public expérimental »)

La seconde raison des regroupements tient à la nécessité d’intégrer dans un même projet les universités et les Grandes Écoles. Alors que la recherche était et reste concentrée dans les universités (en coopération étroite avec les organismes de recherche, au sein d’unités de recherche « mixtes »), le système dual tend à orienter les meilleurs élèves vers les Grandes Écoles. La convergence des institutions est indispensable pour susciter des vocations de chercheurs pami les étudiants à fort potentiel. Le rapprochement des universités et des grandes écoles a bien failli échouer sur un blocage organisationnel, car les écoles n’ont pas adhéré au modèle de la fusion absorption au sein d’une structure de type universitaire. D’une part elles se défient d’une gouvernance trop politique à leur goût, d’autre part elles entendent préserver leurs acquis en matière de réseau de diplômés, de relations avec les entreprises, de financement diversifié et d’innovation pédagogique. Tant que la fusion-absorption dans une structure universitaire restait l’horizon indépassable des regroupements, le rapprochement des universités et des écoles était condamné à échouer. Et l’impasse ne pouvait qu’être constatée au terme du quinquennat du président Hollande.

L’alternative positive à l’échec de la fusion-mania est intervenue avec une ordonnance de décembre 2018. Celle-ci introduit dans le droit public la structure de groupe, bien connue des entreprises : des établissements peuvent se regrouper comme autant de composantes d’un établissement fédérateur (une sorte de holding), sans renoncer à leur personnalité morale. Cette sécurité apportée aux composantes du groupe a levé la crainte de la normalisation et libéré les équipes pour consacrer leur énergie à partager des compétences et des projets. D’où il ressort que l’intégration des composantes dans un même ensemble est d’autant plus féconde que celles-ci n’ont pas l’impression d’être absorbées et réduites. Le principe de subsidiarité dégage la « holding » du groupe de tâches qu’elle assumerait moins bien que ses composantes et lui permet de se concentrer sur les fonctions centrales du groupe : relations extérieures avec les parties prenantes, impulsion de la réflexion stratégique, mutualisation de moyens.

Cette structure originale est baptisée « établissement public expérimental », la durée de l’expérience étant limitée à dix ans. Il devrait être à l’agenda de ce quinquennat d’inciter les groupes à pérenniser leur statut sans attendre l’échéance décennale.

Sur les 17 universités lauréates d’une Idex (Initiative d’excellence) ou d’une I-site (Initiative de site), 12 ont adopté le statut de groupe depuis les trois dernières années, 4 procèdent d’une fusion très antérieure, et 1 n’a pas changé de statut et de périmètre (cf. annexe 1). C’est dire que la disposition légale de 2018 promouvant la structure de groupe a largement débloqué la dynamique des regroupements entre les universités et les grandes écoles.

A côté des universités issues de la fusion de plusieurs d’entre elles, ont émergé des groupes également dotés du statut d’université et reconnus comme telle. Il convient de pérenniser cette structure encore dite « expérimentale ». La holding a le choix du statut de grand établissement, tandis que les composantes conserveront dans leur personnalité juridique aussi longtemps qu’elles le souhaiteront.

Assumer la différenciation des missions et des établissements

Parmi les 73 universités, 17 sont porteuses d’une Idex ou d’une I-site. Cette distinction ne disqualifie nullement les autres. Simplement, celles-ci n’ont pas voulu ou pas encore pu rejoindre la dynamique des « initiatives » d’établissement, même si elles développent un projet local.

Une seconde marque de différenciation ressort de la manière dont les établissements eux-mêmes s’identifient. Ainsi, à côté du regroupement général de France Universités (ex-CPU), dix universités ont souhaité valoriser l’intensité de leur activité de recherche en créant l’association Udice. Ce groupe renvoie aussi à la position de ses membres dans les classements internationaux.

Plus encore que la distinction des vocations selon les établissements, la différenciation traverse tous les établissements, selon la pondération qu’ils sont en mesure d’attribuer à la formation d’une part, à la recherche d’autre part. Le sujet majeur est plutôt celui de la différenciation des missions de chaque université qui recoupe largement la différenciation entre ses cycles de Licence et de Master.

Continuité et discontinuité entre Licence et Master

L’accès au cycle de Master est devenu implicitement sélectif. De manière générale, ce cycle de Master est de plus en plus connecté avec les Écoles doctorales qui lui succèdent dans le cursus. Les « Écoles Universitaire de Recherche » visent à organiser cette continuité entre Master et Doctorat. Il s’agit de former plus d’étudiants à la recherche par la pratique de la recherche. L’enjeu n’est pas seulement d’alimenter le flux de chercheurs dans les centres dédiés, il est d’offrir aux entreprises (et à la fonction publique) un vivier plus important de Docteurs, dans tous les domaines où l’innovation est devenue un processus permanent. Entre 2010 et 2019, l’effectif total des chercheurs en entreprise a augmenté de 54 % en personnes physique (PP) et de 36 % en ETP (note SIES, février 2022). Mais la tendance des inscriptions en première année de thèse est inquiétante, avec quelques 16 000 inscrits en 2019 contre près de 20 000 en 2010.

Pour une filière sélective, ce taux est trop bas. Il reflète la forte exigence des études à ce niveau, sous-estimée par les étudiants candidats à ce cursus, quand la poursuite d’études devient un objectif en soi. De la Licence au Master, la continuité paraît d’autant plus naturelle aux étudiants que la Licence n’est pas pensée comme un cycle autonome débouchant sur l’emploi.

Deux tiers des diplômés de Licence (67%) poursuivent en Master. Pour l’autre tiers (33%), la Licence est la fin du cursus. En Master, le taux de réussite est de 70% en deux ou trois ans : 3 étudiants sur 10 des 67% inscrits n’obtiennent pas le Master, soit 20% des « Licenciés ». Faisons le compte : parmi les diplômés de Licence, 33% ne s’inscrivent pas en Master et 20% inscrits ne vont pas au bout du cursus, soit 53% des titulaires de Licence.

Pour plus d’un étudiant « licencié » sur deux, la Licence représente le grade le plus élevé des études supérieures. La Licence est le diplôme terminal de leurs études supérieures.

L’organisation LMD n’est pas un continuum. Tandis que le Master commence à intégrer la pratique de la recherche et peut déboucher sur le Doctorat, la Licence est le cycle post-bac. Assumer la différenciation des cycles Licence et Master est nécessaire au développement optimal de la mission de chacun d’entre eux. Si l’intégration des résultats de la recherche à la formation concerne tous les cycles, la formation à la recherche et par la recherche prend tout son sens à partir du Master.

La Licence : le cycle et le socle

A la sortie du cycle, un étudiant sur deux titulaires de la Licence se présentera avec ce diplôme sur le marché du travail.

Depuis l’entrée du cycle, cet étudiant aura échappé à un lourd processus de sélection par l’échec : parmi la cohorte d’étudiants inscrits en 1ère année de Licence, 40% d’entre eux seulement iront au bout obtiendront le diplôme en 3 ou 4 ans.

Ces données résument le diagnostic : la Licence ne débouche pas naturellement sur la poursuite d’études en Master, et les programmes de Licence réduiraient leur taux d’échec s’ils étaient mieux adaptés à des étudiants visant la sortie d’études à bac+3. Le cycle de Licence doit assumer de déboucher sur les emplois de cadres intermédiaires au moins pour une partie de ses cursus.

L’accès à l’enseignement supérieur en France est majoritairement sélectif. Il y a davantage de bacheliers inscrits dans les filières sélectives (classes prépa, IUT, BTS, IEP, Insa, écoles post-bac, etc.) que dans les licences universitaires ouvertes à tous.

Dans ces licences universitaires ouvertes, la sélection s’opère par un échec massif puisque 60 % des étudiants d’une cohorte n’obtiennent pas leur licence, ni en trois ni en quatre ans. La broyeuse se met en marche dès la première année.

Le paradoxe du système est que l’université, en charge de porter la recherche à son plus haut niveau, est devenue en même temps la filière de recours des candidats n’ayant pas obtenu de place dans les filières sélectives. L’évitement du premier cycle universitaire s’exprime par la préférence pour les filières sélectives (très majoritaires dans les premiers vœux de Parcoursup), par le choix des bachelors dans le secteur privé, ainsi que par une orientation croissante vers l’international dans les familles les plus aisées.

Diversifier les voies de réussite : des Licences polytechniques, des Licences préparatoires…

Les universités ont tenté de s’adapter dans deux directions.

En premier lieu, elles ont développé des licences ayant vocation à déboucher sur l’emploi. Ainsi, les directeurs d’IUT dispensent depuis 2021 des Bachelors : le BUT, bachelor universitaire de technologie en trois ans succède au DUT, diplôme en deux ans. De même, des doyens de départements de sciences ont-ils introduit des parcours professionnalisants du niveau de la licence. Enfin, les licences professionnelles, jusque-là cantonnées à la 3ème année, commencent à construire des cursus intégrés à partir de la première année.

Cette voie mérite d’être élargie et valorisée. Elle doit sortir de sa relative marginalité institutionnelle. C’est la voie de licences polytechniques, ayant vocation à déboucher sur les emplois de cadres intermédiaires recherchés par les entreprises. Ces Licences doivent être construites sur un programme cohérent en trois ans, pour un public choisi. La promotion institutionnelle de Licences polytechniques, recouvrant les BUT, les Licences professionnelles en trois ans et les parcours professionnalisant des Licences généralistes, offrirait une voie de réussite à un plus grand nombre d’étudiants et ferait reculer du même coup la sélection sociale dans l’enseignement supérieur.

En second lieu, pour attirer les meilleurs bacheliers, les universités ont multiplié les licences généralistes avec un accès sélectif. Mais elles doivent trouver des artifices pour contourner l’interdiction de la sélection, par exemple en utilisant le subterfuge des bi-licences : droit et anglais, économie et sciences, etc. Pourquoi faut-il que les universités doivent proposer une double Licence pour justifier de leur niveau d’exigence ? Le moment est venu d’autoriser les universités à ouvrir des « licences prépa », préparatoires aux masters (éventuellement aux concours). D’ailleurs, beaucoup d’élèves des prépas de lycée intègrent des licences universitaires en 3ème année (en particulier les khâgneux), et beaucoup de Grandes Écoles recrutent une part significative de leurs étudiants en dehors des CPGE (un tiers à l’ENS Ulm, un tiers à l’ESPCI, par exemple). L’enjeu est de rendre à l’université le même degré de liberté qu’aux autres établissements, de refonder l’attractivité de la licence à l’université, et de restituer la fierté de leur premier cycle aux professeurs et aux étudiants de Licence universitaire.

Ainsi se dessine une Licence universitaire diversifiée. Ce cycle doit être fondé sur la reconnaissance de la diversité des missions de l’enseignement supérieur. Aussi faudra-t-il adopter les moyens institutionnels du changement : adaptation réglementaire ou législative d’une part, élargissement du champ des compétences des établissements d’autre part.

Des pédagogies mieux adaptées

Les modalités pédagogiques de la Licence doivent continuer d’évoluer par la transformation des pratiques d’apprentissage induite par le digital, par la mobilisation des ressources de l’alternance, par l’intégration des compétences extra curriculaires et par la requalification du cadre de vie des étudiants.

Enfin, il convient d’assouplir l’organisation du temps des études et de permettre aux étudiants de capitaliser des unités d’enseignement à leur rythme. Pour celles et ceux qui exercent parallèlement un « job » ou une seconde activité (sportive, artistique, etc.), l’étalement des cursus dans le temps est un facteur de réussite.

Une orientation plus progressive

Le tâtonnement et le vagabondage d’une discipline à l’autre ne peuvent tenir lieu d’orientation dans les licences généralistes. L’émergence des préférences individuelles gagnerait à s’inscrire dans des programmes pluridisciplinaires avec des spécialisations progressives.

Toutefois la spécialisation est d’autant plus marquée que la formation est structurée par des départements disciplinaires. Une part significative d’étudiants de L1 constate leur erreur d’orientation sans autre option de réorientation que le redoublement dans une autre licence. A cet égard les classes prépa offrent un spectre disciplinaire plus large et laissent à leurs élèves le temps d’affiner leurs préférences. Il conviendrait d’élargir le champ de la formation en L1 et L2, et d’offrir aux étudiants une gamme pluri-disciplinaire d’enseignements. A cette ambition, doit correspondre une organisation horizontale du cycle de licence. Telle est la raison d’être de Collèges universitaires de Licence. Certains existent déjà, sans remettre en cause pour autant les départements disciplinaires « verticaux ».

La promotion de la réussite en Licence ne peut procéder que de la diversification des voies de formation.

- Une première voie accueille des étudiants destinés a priori à des études longues et dont le profil est le même que celui des élèves de classes préparatoires et des institutions orientées vers le bac+5 ; ce sont des licences préparatoires ;

- Une deuxième voie est celle de Licences polytechniques ayant vocation à préparer aux professions intermédiaires ; cette voie doit être affichée, organisée et promue comme une filière d’égal prestige que les autres ;

- Le plus grand nombre des Licences conserve le standard actuel, évoluant au gré des initiatives pédagogiques locales, des aménagements propres aux disciplines et de l’orientation des bacheliers avec toute la gamme des « prérequis », de l’incitation à la prescription (loi ORE).

La Licence ne doit plus être le seul diplôme de premier cycle à se voir interdire toute sélection d’accès.

Les dispositifs de mise à niveau à l’entrée en L1 prévus par la loi ORE, parfois différés du fait de la pandémie, doivent être d’autant mieux développés que la réforme du bac introduit des éléments d’incertitude sur le niveau des candidats. L’orientation active à l’entrée en L1 doit devenir un enjeu majeur des projets d’établissement.

Quant aux CPGE, elles sont déjà liées par convention à une université à laquelle tous les étudiants de CPGE sont tenus de s’inscrire. Elles ressortent donc comme deux premières années de licence. Pour ces classes, les lycées d’accueil tendront à devenir des sites d’accueil de licences délocalisées. L’intégration des professeurs de CPGE aux équipes universitaires dessine la perspective d’un corps de professeurs de Licence.

L’ampleur des besoins d’encadrement au niveau du cycle de Licence justifie le déploiement d’un corps de professeurs dédiés à ce cycle. Les professeurs de Chaire de Licence (PCL) disposeraient d’un service d’enseignement et de conditions de rémunération comparables à celles des professeurs agrégés exerçant en CPGE. Ce corps pourrait intégrer sur option les agrégés et les maîtres de conférences. Il serait ouvert sur concours et sous condition (âge, diplômes, formation complémentaire) à des cadres issus des secteurs public ou privé.

La recherche

La politique du programme investissement d’avenir (PIA) a donné une amplification considérable à l’évolution de l’ESR par le financement de projets structurants : à côté des Idex et I-site, figurent les Laboratoires d’excellence (Labex), les Equipements d’excellence (Equipex), les Instituts Carnot, les Instituts de recherche technologiques, les Sociétés de valorisation (SATT), les Instituts hospitaliers universitaires (IHU), etc.

La création de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) visait à allouer les financements sur la base d’appels à projets, sur un modèle comparable au European Research Council (ERC). Elle est critiquée pour la parcimonie de ses taux de réponse positifs. De plus, l’exigence de financements récurrents pour les équipes a refait surface.

L’actualité des « plans »

Avec le plan « France 2030 », l’État a fixé les priorités stratégiques de la recherche dans la perspective de la transition écologique. La promesse d’investissement massif dans les établissements d’ESR mérite d’être entendue et rappelée.

L’ESR est également concerné par le Plan national de relance et de résilience (PNRR, 2021) qui s’inscrit dans le plan de relance européen Next Generation EU financé par un emprunt commun de 750 milliards d’euros. La « composante 8 » du PNRR prévoit la création de places pour la poursuite d’études des bacheliers, le soutien aux cordées de la réussite, et le renforcement de la garantie de l’État aux prêts étudiants. La « composante 9 » annonce pour la recherche : « Renforcement des moyens de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ; Financement de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et valorisation de la recherche – dans le cadre du PIA4 ».

La recherche en alerte

« La recherche en France décroche » est l’expression qui revient. Malgré ses prix Nobel et ses médailles Fields (la France est la deuxième nation pour leur attribution), les critères objectifs révèlent un déclassement de notre pays : nombre de publications scientifiques (la France passe de la 5ème à la 7ème place entre 2010 et 2018), impact des publications (nombre de chercheurs fréquemment cités), intensité dans les domaines de pointe, classements internationaux des établissements sur la recherche (cf. le diagnostic posé dans Enseignement supérieur et recherche : il est temps d’agir !, Institut Montaigne, avril 2021). Le constat global doit être nuancé selon les disciplines.

A ces critères mesurables, s’ajoute l’expérience des équipes scientifiques : la difficulté de retenir ou d’attirer des chercheurs convoités à l’international, le faible taux de sélection des projets répondants aux appels de l’Agence nationale de la Recherche, la lourdeur de la gestion administrative et financière des unités de recherche, et bien sûr leurs difficultés de financement.

Parmi les causes de cette situation, citons :

- L’héritage culturel d’un vieux pays qui a tardé à prendre la mesure de l’élargissement des frontières de la concurrence, ainsi que de la capacité d’États de taille plus modeste à investir massivement dans la matière grise.

- La trop longue relégation des universités, alors qu’elles sont l’espace privilégié de déploiement de la recherche publique.

- L’enfermement des carrières dans des règles qui brident la reconnaissance de chercheurs à haut potentiel.

- Des rémunérations uniformes et insuffisantes pour susciter des vocations et accueillir des candidats sollicités à l’international.

- Un financement globalement insuffisant, malgré un effort significatif de l’État.

La dynamique de la recherche procède d’évolutions de long terme qui sont engagées avec l’évolution des structures de l’ESR. Mais elle devra s’appuyer sur des mesures politiques sans délai sur les carrières en termes de rémunération et de conditions de recrutement. Les ouvertures de la loi de programmation (cf. encadré) devront être élargies. Le financement public et privé des établissements d’ESR devra être accru et diversifié. Les établissements eux-mêmes ne pourront pas s’exonérer de cette nécessité.

La loi de programmation pour la recherche (2020)

Extraits de la présentation du Ministère

La programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) prévoit un volume d’investissements pour tendre vers l’objectif de consacrer au moins 3% du produit intérieur brut (PIB) aux activités de recherche et développement.

25 milliards d’euros vont être investis sur les dix prochaines années au profit des organismes de recherche, des universités et des établissements. L’objectif est un budget annuel de 20 milliards d’euros en 2030, soit 5 milliards de plus qu’actuellement.

Les moyens annuels de l’Agence nationale de la recherche (ANR) seront, par ailleurs, augmentés d’un milliard d’euros d’ici 2027. L’objectif est de porter à 30% le taux de succès des appels à projets (contre 16% actuellement).

La programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) prévoit un volume d’investissements pour tendre vers l’objectif de consacrer au moins 3% du produit intérieur brut (PIB) aux activités de recherche et développement.

25 milliards d’euros vont être investis sur les dix prochaines années au profit des organismes de recherche, des universités et des établissements. L’objectif est un budget annuel de 20 milliards d’euros en 2030, soit 5 milliards de plus qu’actuellement.

Les moyens annuels de l’Agence nationale de la recherche (ANR) seront, par ailleurs, augmentés d’un milliard d’euros d’ici 2027. L’objectif est de porter à 30% le taux de succès des appels à projets (contre 16% actuellement).

Les salaires des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur doivent être revalorisés. 92 millions d’euros y seront consacrés dès 2021 et 92 millions d’euros de plus chaque année jusqu’en 2027.

En 2021, les chargés de recherche et maîtres de conférence nouvellement recrutés ne pourront pas être rémunérés en dessous de 2 SMIC (contre 1,4 SMIC aujourd’hui) et bénéficieront d’un accompagnement de 10 000 euros pour démarrer leurs travaux. 5 200 recrutements supplémentaires sont prévus. La rémunération des doctorants doit être progressivement revalorisée de 30%. Le nombre de thèses financées dans tous les champs disciplinaires est augmenté de 20%.

Une nouvelle voie de recrutement, des contrats de pré-titularisation, pour les directeurs de recherche et les professeurs des universités est instituée : « les chaires de professeurs juniors » (sur le modèle des tenure tracks américaines). Ces derniers bénéficieront d’un financement de 200 000 euros en moyenne pour conduire leurs recherches avant de pouvoir intégrer, à l’issue de leurs travaux, les corps des professeurs ou des directeurs de recherche. La part des recrutements des professeurs juniors est de 15% des recrutements annuels maximum dans les universités et 20% dans les organismes de recherche.

Il sera possible jusqu’en 2024 de déroger à la qualification des maîtres de conférences par le Conseil national des universités (CNU). Un décret doit préciser les conditions de cette expérimentation, « après concertation avec l’ensemble des parties prenantes ».

Les territoires et leurs collectivités

La dernière décennie a définitivement validé la primauté du projet académique (Idex, I-site) sur les logiques géographiques (Comue). Un établissement de l’ESR n’est pas un prestataire de services locaux, il est construit sur un projet de formation et de recherche irréductible à une base géographique.

Pour autant, l‘inscription territoriale des établissements n’est pas négligeable. Même les universités internationales sont d’ici ou de là, et pas d’ailleurs. Leurs campus ne sont pas des bâtiments mais des lieux. De même que les grands crus mondialement réputés ressortent d’un terroir, les meilleurs cépages universitaires sont plantés quelque part. Les points forts d’une université de recherche procèdent d’une histoire particulière et locale. La vie étudiante s’épanouit dans la ville. Il n’y a nulle bonne raison d’opposer la vocation internationale d’un établissement et son inscription dans un territoire.

La répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales mérite d’être interrogée. On sait qu’il revient aux communes de traiter les écoles primaires, aux départements les lycées et aux régions la formation professionnelle. Et l’enseignement supérieur ? à l’État, si ce n’est le « contrat de plan État-Région ». Cette distribution des rôles est heureusement dépassée dans la vie courante. Les régions se dotent de schémas de développement de l’ESR contribuant au développement de projets. Les départements et les villes sont devenus proactifs pour fixer dans leur périmètre des formations post-bac : IUT, licences délocalisées, écoles privées, Instituts de formation aux soins infirmiers, etc. Sait-on, par exemple, qu’il y a quelques 5 300 étudiants à Angoulême ou 6 500 à Troyes ? La création des « campus connectés » (89 ont été labellisés par le Ministère) participe de cette évolution : ils offrent à proximité la possibilité de suivre des formations supérieures encadrées.

La diffusion territoriale de l’ESR fait de celui-ci une variable importante des politiques territoriales. Est-elle pleinement reconnue dans la définition des compétences des collectivités ? L’ESR y est faiblement intégré. Nulle collectivité n’étant vraiment en responsabilité de l’ESR, elles le sont toutes à la mesure qu’elles se donnent. Il n’est donc pas exclu que cet état profite à l’ESR plus qu’il ne le pénalise.

Sur la période 2018-2021, les collectivités territoriales ont consacré en moyenne 1,4 md€ à l’ESR, dont 55% vers les entreprises innovantes et 45% vers l’ESR et la vie étudiante. Cette répartition se décompose ainsi selon les collectivités : 60% et 74% pour les conseils régionaux, 28% et 31 % pour les villes, 12% et 5% pour les départements. (Note Flash, SIES MESRI, mars 2022). Si les régions sont les premières contributrices, il ressort que les villes ne sont pas en reste.

Les territoires offrent aussi la bonne porte d’entrée dans le sujet de la vie étudiante.

Les CROUS, centres régionaux, gèrent les bourses, la restauration universitaire et des résidences étudiantes (170 000 lits au niveau national) dont ils peuvent être propriétaires ou exploitants. Ces 26 Centres constitués autour d’une ou plusieurs académies, sont chapeautés par un centre national, le CNOUS. Ils gagneraient à être pilotés au niveau de leur intervention et à confondre leur périmètre avec celui de leur région. En entrant dans la compétence du conseil régional, les CROUS bénéficieraient de l’attention des élus territoriaux envers la qualité de la vie étudiante, des synergies avec d’autres aspects des politiques publiques régionales, et d’une plus grande latitude de coopération avec les bailleurs sociaux des territoires.

De même, le logement étudiant ressort-il de l’initiative locale. Les plans et les protocoles nationaux sont utiles si les acteurs en usent sur le terrain. Or, rien n’est moins sûr. Que peut faire un « comité de pilotage national », même composé de 60 éminents experts et praticiens, pour impulser la construction de logements dans les villes étudiantes ? Le développement immobilier est moins l’affaire de consignes nationales que d’opportunités saisies sur le terrain. Le partenariat entre les professionnels de l’immobilier et les établissements de l’ESR ne peut procéder que de convergences locales entre les acteurs. Encore faut-il qu’ils se connaissent et se rencontrent, dans un cadre que seules les collectivités territoriales sont à même de concevoir.

Les stratégies urbaines et territoriales ont intégré l’accueil de structures de l’ESR. Il n’est pas nécessaire à une Ville d’accueillir une université pour devenir une « ville étudiante ». Afin de conforter les dispositions des collectivités territoriales à s’engager pour l’ESR, la redéfinition de leur champ de compétences en la matière devrait faire l’objet d’une concertation avec les élus territoriaux. Une redistribution des compétences vers les collectivités territoriales serait un levier d’amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants.

Le financement : une affaire multi-parties

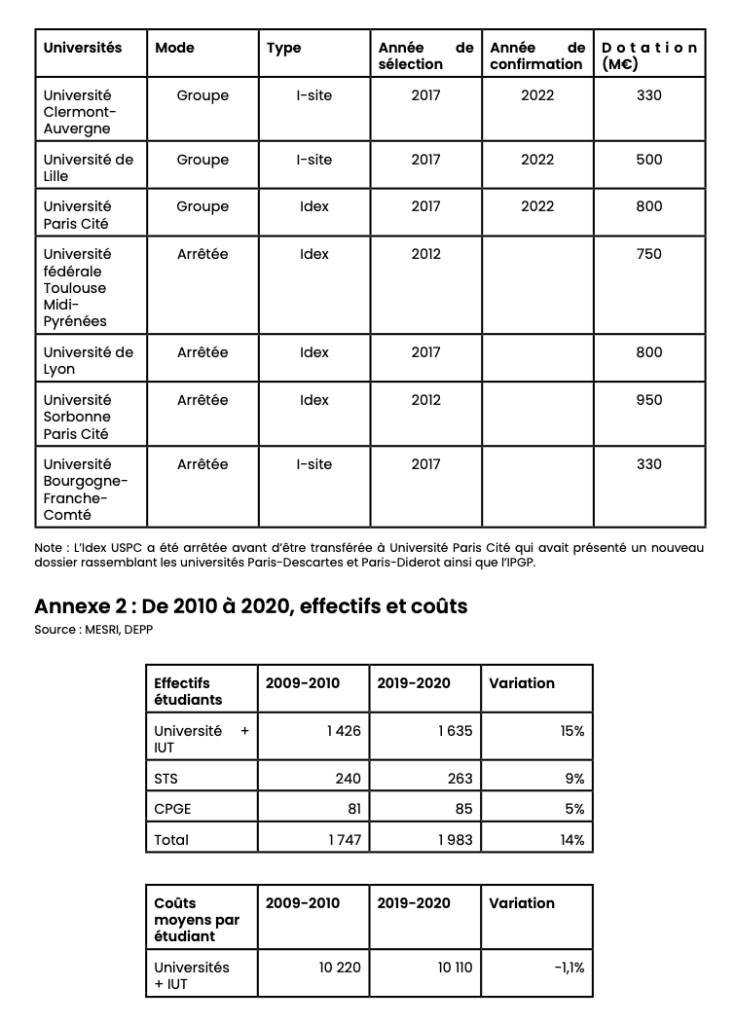

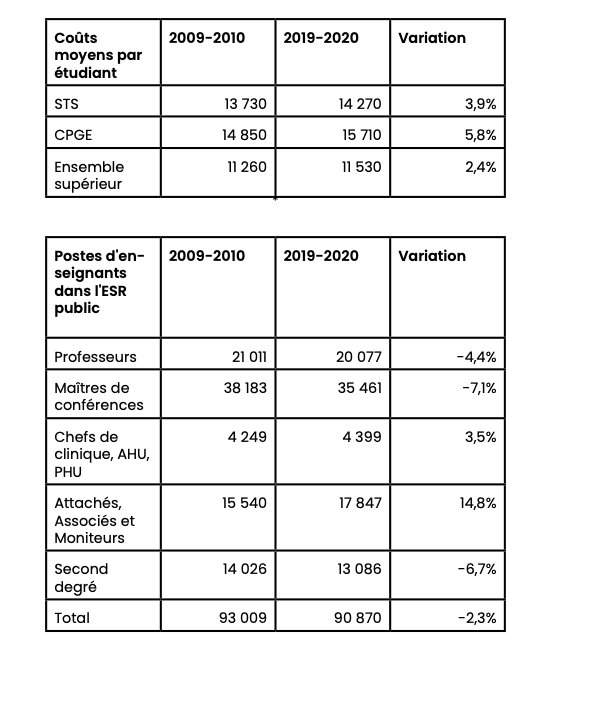

Un survol de la décennie des années 2010 à 2020 fait ressortir les données suivantes (cf. annexe 2) :

- Ce sont les universités qui ont absorbé la hausse des effectifs étudiants dans l’ESR public.

- Ce sont encore les universités pour lesquelles la dépense moyenne par étudiant a diminué, alors qu’elle a augmenté pour les STS et les CPGE.

- Sur la décennie, les effectifs d’enseignants-chercheurs dans l’ESR public ont baissé.

Il n’est donc pas inconvenant d’implorer la puissance publique de dépenser plus. Mais de quelle puissance publique parle-t-on ? pour quel montant ? à quel rythme ? avec quelles ressources ? La LPPR apporte une forme de réponse pour la recherche. De même, pour l’enseignement, une loi de programmation s’impose-t-elle : les présidents d’université la réclament, à hauteur de 5 à 10 milliards en cinq ans (interview de Sylvie Retailleau nom de France Universités, Les Echos, 11 mai 2022).

La « planification » de l’effort de financement gagnerait à assumer une plus franche répartition des rôles entre l’État, les Collectivités territoriales (CT) et les Etablissements eux-mêmes. Sans négliger la contribution du « secteur privé » et des usagers eux-mêmes qui devrait être mobilisée au niveau des établissements eux-mêmes.

Pour l’État : les incitations institutionnelles et les carrières

L’État pourrait focaliser son engagement sur le développement des carrières :

- Un grand corps de professeurs de Chaire de Licence, ouvert au recrutement direct, ainsi qu’à tous les agrégés et tous les MCF sur option, ainsi qu’au recrutement de cadres non enseignants sur concours et sous condition de formation.

- Une multiplication par 1,5 des indices de rémunération des enseignants-chercheurs et des chercheurs entrant dans la carrière.

- Une poursuite de la méthode du financement par appel à transformation et à innovation des programmes de formation et de recherche.

Pour les collectivités territoriales : l’immobilier d’abord

Les infrastructures d’accueil des étudiants sont trop souvent déficientes en taille et en qualité. Là où elles sont attractives, les collectivités territoriales ont toujours apporté une contribution significative. Il est logique de flécher les financements des collectivités vers l’immobilier universitaire et de conforter les compétences territoriales dans ce domaine.

Pour les établissements : la diversification des ressources

Sur le financement, les marges de progrès sont considérables grâce à la diversification des ressources. La première d’entre elles est largement mobilisée : il s’agit des contrats de recherche nationaux et européens. En revanche, la formation continue est sous-développée à l’université : en 2019, le chiffre d’affaires moyen par université était de 4,7 M€… Ce marché est donc laissé à des opérateurs de qualité inégale et aux Grandes Écoles. En investissant dans la formation continue, les universités gagneraient de l’argent pour financer leurs missions et stimuleraient les énergies internes motivées par la formation des adultes.

L’apprentissage est une autre ressource, même si cette voie ressort d’abord d’un choix pédagogique. Elle est très attractive pour les étudiants à tous les niveaux, y compris celui du Master. Pourtant, en 2020, seulement 23 000 étudiants de Licence et 21 500 en Master étaient inscrits en contrat d’apprentissage.

Les Chaires en partenariat avec les entreprises offrent l’intérêt de resserrer les liens avec les entreprises, et d’accroître les moyens dispensés aux chercheurs.

Les Fondations sont encore trop peu nombreuses et trop peu tournées vers la levée de fonds, bien que la loi de 2007 ait institué leur statut dans les établissements d’ESR.

En matière de financement, le sujet sensible est celui des droits d’inscription. Ils sont actuellement de 170 € pour la licence, 243 € pour le master et 380 € pour le doctorat, avec exonération pour les boursiers dans tous les cycles. Les opposants à toute augmentation des droits soutiennent que celle-ci serait d’un apport négligeable pour les établissements, sauf à être d’un niveau prohibitif pour les étudiants. C’est factuellement faux. Le nombre des étudiants transforme leurs contributions individuelles soutenables en une ressource significative pour leur établissement (cf. l’encadré ci- dessous). D’expérience, la perception de droits d’inscription à l’université Paris-Dauphine depuis 2010 a permis à celle-ci de ne geler aucun remplacement de poste des enseignants partants à la retraite. En outre, les droits d’inscription doivent rester une des composantes d’une politique globale. Il s’agit bien d’augmenter toutes les ressources à disposition des établissements. Mais aucune composante n’est plus négligeable que les autres.

L’impact d’une hausse des droits d’inscription pour l’université (simulation)

Combien faudrait-il demander aux étudiants payant des droits (donc non boursiers) pour assurer une augmentation de 10% des ressources budgétaires de leur université ? Il s’agit d’une université « moyenne » par ses effectifs et son budget, ainsi que d’une contribution étudiante « moyenne » (hypothèse simplificatrice, cette contribution peut être différenciée selon les cycles L & M ou selon le revenu des familles). Tous les paramètres utilisés sont issus des données du Ministère.

Considérons le cas d’une université de 22 500 étudiants, dont 61% ne sont pas boursiers et sont donc éligibles au paiement de droits d’inscription, soit 13 725 étudiants.

A raison de 10 000 € par étudiant, le budget de l’université ressort à 225 M€.

On calcule ici le montant de la contribution moyenne des étudiants « ayants » si leur université voulait augmenter son budget de 5%, 10% ou 15 %.

Augmentation de 5%, soit + 11,25 M€ : contribution moyenne de 820 €

Augmentation de 10%, soit + 22,5 M€ : contribution moyenne de 1 639 €

Augmentation de 15%, soit + 33,75 M€ : contribution moyenne de 2 459 €

Si le coût annuel d’un enseignant-chercheur est de 120 k€, les hausses envisagées permettraient de recruter respectivement 10, 20 ou 30 enseignants-chercheurs, venant augmenter un « stock » figé au même niveau depuis des années.

Le principe d’une augmentation des droits est applicable si ceux- ci restent socialement soutenables, progressifs selon le cycle et selon le revenu, et fondés sur une politique renforcée d’exonération des bas revenus (sans oublier que pour les étudiants en contrat d’apprentissage, les droits d’inscription sont pris en charge par l’entreprise).

Il n’y aura probablement pas de politique générale d’augmentation des droits avant cinq ans, parce que ni la majorité présidentielle, ni les présidents d’universités ne la souhaitent. Mais des initiatives décentralisées sont prévisibles, de la part d’établissements déterminés à faire valoir la valeur de leurs diplômes, à ne pas renoncer aux financements familiaux, à ne pas laisser l’argent privé aux écoles de l’entre soi et à additionner leurs ressources propres pour financer correctement les formations dispensées (cf. l’encadré sur l’Insee).

Quand l’Insee (Bercy) augmente les droits d’inscription

L’Ensae et l’Ensai sont les deux écoles de l’Insee, sous tutelle de Bercy. Un arrêté publié au JO le 9 mai 2022 indique que les droits de scolarité des cycles ingénieurs augmenteront de 43 % à la rentrée 2023 pour les élèves ingénieurs non-fonctionnaires ou fonctionnaires d’une autre administration que Bercy. Ces droits passeront de 1 850 € à 2 650 € par an pour plus de 800 élèves.

Les élèves étrangers devront quant à eux s’acquitter de 4 150 € au lieu des 1 850 euros en vigueur (+124 %), en application de la réglementation sur les droits différenciés.

« Cette hausse des droits d’inscription s’inscrit dans le plan de développement des écoles (…) qui implique un renforcement des taux d’encadrement des élèves par des enseignants-chercheurs (et dans une moindre mesure par des personnels administratifs), financé à parts égales par le relèvement des droits, la croissance des ressources propres privées (entreprises) et publiques (appels à projets), et enfin des gains de productivité et réallocations au sein de l’établissement. »

La dernière mais pas la moindre des ressources financières des établissements réside dans la valorisation de l’immobilier. Celle- ci concerne les établissements qui disposent d’un patrimoine permettant d’engendrer des revenus à même de couvrir l’entretien de leurs installations au cœur de leurs missions. A ce jour, seulement 7 universités ont obtenu la dévolution de leur immobilier : par acte notarié, celui-ci est sorti du périmètre de l’État pour devenir la propriété pleine et entière de l’établissement public universitaire. Cette tendance est inexorable, mais elle se heurte à l’état déplorable de certains locaux pour lesquels les universités attendent le financement d’une remise à neuf préalable. De plus en plus d’universités devront assumer de porter l’entretien de leur immobilier, en sachant tirer le meilleur profit de l’exploitation de leurs actifs.

Conclusion

En résumé de quelques-unes des pistes ouvertes ici :

- Une approche de l’ESR fondée sur la responsabilisation des établissements, ainsi que sur l’assomption de la différenciation des missions et des cycles dans l’enseignement supérieur.

- Une orientation assumée de diversification du cycle de Licence, avec une voie technologique aussi prestigieuse que la voie préparatoire aux Masters, un grand corps de professeurs de chaire de Licence.

- Une méthode inspirée des programmes incitatifs tels que le PIA, et reposant sur un enchaînement de déblocages légaux et réglementaires, plutôt que sur des velléités stratégiques sans suite.

- Une compétence renforcée des collectivités territoriales sur le développement des formations post-bac, sur la vie étudiante et sur l’immobilier des campus.

- Un engagement politique sur la valorisation de la recherche pour ce qu’elle vaut et pas uniquement en ce qu’elle engendre l’innovation.

- Un financement public accru, concentré pour l’État sur le développement des carrières (nombre, salaires, conditions d’exercice), pour la formation comme pour la recherche.

- Une politique financière des établissements tournée vers la diversification de leurs ressources propres.

- Une dynamique collective des établissements consacrant autant d’énergie à partager leurs bonnes pratiques et leurs retours d’expériences qu’à élaborer une hypothétique posture politique.

Annexes

Références

- ANDLER Martin, La Recherche et l’Enseignement supérieur en manque de stratégie, Terra Nova, mars 2022, 35 pages.

- BATSCH Laurent, Les très grands travaux du « supérieur », Le Débat n°199, mars-avril 2018, p. 49-63.

- CATIN Jean-Michel, Quinquennat Macron : enseignement supérieur et recherche, le grand décryptage, Institut Montaigne, août 2021, 15 pages.

- Cour des Comptes, Les universités à l’horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités, octobre 2021, 27 pages.

- DEPP, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Repères et références statistiques, 2021, 422 pages.

- FACK Gabrielle et HUILLERY Elise, Enseignement supérieur : pour un investissement plus juste et plus efficace, Note du Conseil d’analyse économique n°68, décembre 2021, 12 pages.

- HEINICH Nathalie, Défendre l’autonomie du savoir, Fondation pour l’innovation politique, fondapol.org, novembre 2021, 50 pages.

- Institut Montaigne, Enseignement supérieur et recherche : il est temps d’agir !, avril 2021, 97 pages.