Repenser notre politique industrielle et d’innovation. Voilà un autre dossier prioritaire du prochain quinquennat. Comment redonner à notre industrie les armes pour gagner en créativité et compétitivité ? Encore faut-il réindustrialiser le tissu productif Français. C’est ce que montre l’auteur de cette note qui avance quelques pistes de réflexion et d’actions, sans parti-pris.

Le déclin industriel tricolore explique aujourd’hui notre abyssal déficit commercial face aux excédents allemands. Pour enrayer ce déclin, la France doit investir plus et mieux dans l’innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu’aux process de fabrication.

Selon Philippe Aghion, le modèle américain est à prendre au sérieux. La France pourrait largement s’en inspirer pour récréer un écosystème favorable à un redémarrage. Avec la création d’agences publiques de pilotage, cette politique replacerait, aussi, le capital-risqueur privé au cœur du dispositif, mais un capital- risqueur entrepreneur et non-plus strictement financier.

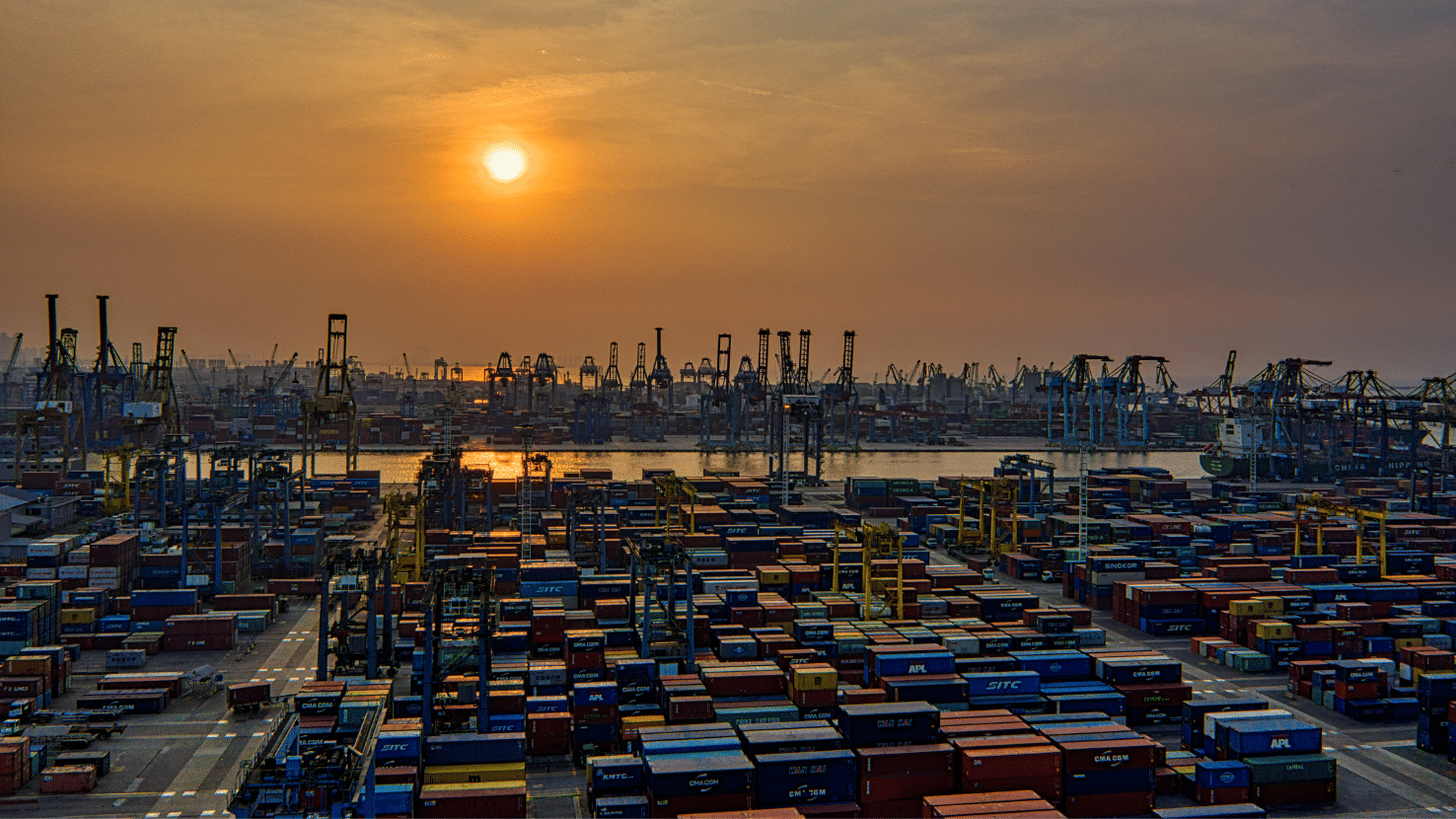

Mis à part le nucléaire, l’aéronautique et le luxe, la France a enregistré un déclin dans tous les secteurs industriels depuis le milieu des années 1990. Ce déclin explique que notre déficit commercial ait dépassé les 84 milliards d’euros en 2021, tandis que, cette même année, l’Allemagne montre un excédent commercial de 183 milliards d’euros.

Face à ce déclin industriel, l’extrême droite prône des politiques protectionnistes : droits de douane sur les importations, zones franches industrielles, etc. Leur modèle ouvertement revendiqué est Donald Trump. En 2018, Trump introduit des barrières tarifaires et des quotas d’importation sur les panneaux solaires, les machines à laver, puis l’aluminium, l’acier, les automobiles, les vins français, les fromages italiens, les whiskys écossais.

Le protectionnisme est-il le bon moyen d’enrayer notre déclin industriel ? La réponse est non pour une raison essentielle : déclencher des guerres commerciales est contre-productif, car les pays visés réagissent en nous fermant l’accès à leurs marchés d’exportation. Ce faisant, ils réduisent les débouchés pour les entreprises françaises, et par suite leurs incitations à innover. Or, c’est dans les secteurs ou nous avons le plus décliné en matière d’innovation que nous avons subi les plus grands déclins commerciaux.

De fait, la bataille de la compétitivité se gagne avant tout par l’investissement et l’innovation : c’est ainsi que les pays rhénans et scandinaves sont parvenus à augmenter la compétitivité de leurs productions domestiques sur le marché mondial.

Particulièrement illustrative est la comparaison entre la France et l’Allemagne dans le commerce de produits sanitaires critiques (réactifs, respirateurs et masques), pour combattre la pandémie lors de la première vague. Au début des années 2000, les importations et exportations françaises et allemandes de ces produits étaient quasiment au même niveau et s’équilibraient. Cependant, en 2019, l’Allemagne dégage un très fort excédent commercial sur ces produits (+20 milliards d’euros) alors que la France est tout juste à l’équilibre, affichant un déficit significatif à la fois pour les équipements de protection et les appareils médicaux. La raison est que les entreprises pharmaceutiques et d’équipement médical allemandes ont davantage parié sur l’innovation et la production domestiques tandis que les entreprises pharmaceutiques françaises ont davantage parié sur les délocalisations.

De fait, la dégradation relative de nos performances commerciales et de notre production domestique dans les différents secteurs industriels, reflète un déficit d’innovation qui se mesure en premier lieu par l’évolution de notre production de brevets. Il n’y a guère aujourd’hui que le nucléaire et l’aéronautique qui peuvent être considérés comme des domaines où la France a su conserver le leadership technologique.

Ce déclin industriel français s’explique en grande partie par le fait que les pouvoirs publics n’ont jamais pense le processus d’innovation comme une chaine qui va de la recherche fondamentale – effectuée pour l’essentiel à l’université – à l’innovation industrielle et la maitrise des chaines de valeur.

En matière d’écosystème de l’innovation dans un pays développé, les États-Unis offrent certainement un modèle à prendre au sérieux.

Financer la recherche fondamentale

Il y a d’abord le financement de la recherche fondamentale. Tout d’abord, la corrélation est fortement positive entre dépense universitaire par étudiant et rang dans le classement de Shanghai (Aghion, Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell et Sapir, 2007).

Une source complémentaire de financement pour la recherche fondamentale provient des bourses distribuées par les Agences de recherche. Dans le domaine de la biologie, les États-Unis disposent de deux agences de recherche financées par le gouvernement : la National Science Foundation (NSF) et le National Institute of Health (NIH).

Enfin, la recherche fondamentale bénéficie de soutiens financiers importants émanant d’agences ou fondations financées par les mécènes. En particulier, la Fondation « Howard Hughes Medical Institute » (HHMI) constitue la plus importance source de financement privée pour la recherche académique biomédicale aux États-Unis. La Fondation sélectionne des jeunes chercheurs scientifiques susceptibles de faire des découvertes fondamentales qui « repoussent les limites de la science ». Au total, 73 scientifiques ont été sélectionnés par le programme HHMI sur les trois années 1993, 1994 et 1995. Contrairement à la National Science Foundation (NSF) ou le National Institute of Health (NIH), la Fondation HHMI parie sur les personnes plutôt que sur les projets. En outre, tandis que la NSF ou le NIH ne financent des projets que pour une durée de trois ans, avec une grande incertitude sur le renouvellement des bourses à plus long terme, la Fondation HHMI finance la plupart de ses chercheurs pendant au moins cinq années (Azoulay, Graff, Zivin et Manso, 2011 ). Et les résultats sont impressionnants : plus de vingt récipiendaires de bourses HHMI ont vu leurs recherches couronnées par un Prix Nobel ; mais surtout, l’effet de ces financements sur le nombre de publications de pointe est très significatif : les estimations indiquent que le taux de publication augmente en moyenne de 39 % pour les récipiendaires par rapport à des non-récipiendaires similaires a priori.

Financer la recherche appliquée

Passons à présent du stade de la recherche fondamentale à celui de la recherche appliquée – ou du « développement » – ou c’est l’entreprise qui prend le relais. A ce stade, celui des entreprises « start-up », le capital-risque joue un rôle très important. Ces entreprises ont en général très peu de fonds propres ou de capital tangible au moment de leur création, et elles s’engagent dans des projets très risqués. Pour se prémunir un minimum contre les aléas, l’investisseur insistera donc pour avoir sa part du gâteau – y compris lorsque les performances de l’entreprise sont bonnes – et il insistera également pour avoir un droit de veto sur les décisions de l’entreprise, afin d’éviter des dérapages qui lui feraient perdre trop d’argent.

C’est précisément le rôle du capital-risque. Le capital-risqueur s’implique directement dans les choix de l’entreprise, non seulement pour bloquer des décisions qui lui paraîtraient trop risquées ou hasardeuses, mais surtout pour partager son expérience, ses connaissances, son savoir-faire, ses réseaux de contacts, avec un entrepreneur souvent inexpérimenté et qui ne connaît pas bien le fonctionnement du marché. Cependant, à mesure que l’entreprise se développe et accumule des fonds propres, l’investisseur consentira à céder rapidement ses droits de contrôle à l’entrepreneur.

Ghizlane Kettani (2011) identifie les principales différences dans les activités de capital-risque entre la France et les États-Unis, à commencer par les profils des capital-risqueurs dans ces deux pays. Aux États-Unis, le capital-risqueur typique a le plus souvent commencé comme entrepreneur innovant, et s’est donc lui-même à l’époque financé par du capital-risque. La voie royale est celle qui conduit l’entrepreneur à mettre son entreprise en vente via une introduction en Bourse. L’entrepreneur utilise le produit de sa vente en Bourse pour se convertir en capital-risqueur. Sa propre expérience comme entrepreneur lui aura permis de développer l’expertise et le savoir-faire nécessaires à la sélection des projets les plus prometteurs, et au rôle de guide des nouveaux entrepreneurs porteurs de ces projets. Ce sont ces capital-risqueurs au profil particulier d’entrepreneur, passionnés de création d’entreprise, qui investissent leur patrimoine personnel et aident au développement de start-ups, et que l’on désigne sous le vocable de business angels (« investisseurs providentiels »).

En revanche, en France, le capital-risqueur est le plus souvent un financier qui a fait carrière dans la banque ou l’assurance et qui, par conséquent, ne dispose ni de la pratique entrepreneuriale, ni du savoir technologique nécessaires pour guider la start-up. Cela explique en partie pourquoi, en 2009, les capital-risqueurs français n’ont investi que 353 millions d’euros dans les jeunes entreprises innovantes contre 4,5 milliards d’euros aux États-Unis. Bien entendu, cette description des capital-risqueurs américains et français constitue une image volontairement simplifiée et exagérée de la réalité. Certains capital-risqueurs français sont d’anciens entrepreneurs, tandis que certains capital-risqueurs américains sont des financiers.

-

1

1 Les investisseurs institutionnels sont des organismes collecteurs de l’épargne, qui placent leurs fonds sur les marchés pour leur compte propre ou celui de leurs clients. On distingue trois catégories d’investisseurs institutionnels : les fonds de pension, qui gèrent l’épargne retraite dans les pays où le financement des retraites est fondé sur un régime de capitalisation (surtout les Etats-Unis et le Royaume-Uni) ; les fonds d’investissement, et les compagnies d’assurances.

Les investisseurs institutionnels1 jouent également un rôle beaucoup plus important aux États-Unis qu’en France, notamment en raison de l’importance des fonds de pension aux États-Unis. Or, ces investisseurs institutionnels participent au financement du capital-risque. Un autre mérite de l’investissement institutionnel est qu’il favorise l’innovation au sein des grandes entreprises, comme nous le verrons plus loin.

Le rôle central des agences publiques

Et terminons par ce qui s’est avéré être le plus important dans cette crise pandémique, à savoir les agences publiques de type « DARPA » pour transformer une découverte fondamentale (l’ARN messager) en une innovation de rupture débouchant sur une production industrielle a grande échelle (les vaccins contre le Covid-19).

L’expérience de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agence de recherche du ministère de la Défense des États-Unis chargée des innovations à usage militaire, illustre l’idée qu’une politique industrielle bien menée peut favoriser l’innovation à la frontière plutôt que de l’entraver. La DARPA a été créée à l’issue d’une bataille perdue par les États-Unis dans la course à l’espace contre l’URSS : en octobre 1957, le satellite soviétique Spoutnik est devenu le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Cet événement a connu un immense retentissement international, et consacré l’avance acquise par l’URSS dans son programme spatial. A peine 5 mois plus tard, en février 1958, la DARPA a été créée par le président Eisenhower, se voulant l’outil principal des Américains dans la course militaire et la course à l’espace contre l’Union Soviétique.

La DARPA existe toujours, et son modèle original a été étudié en détail (Azoulay, Fuchs, Goldstein et Kearney, 2019). On observe que dans des domaines comme la défense et la conquête de l’espace, il est difficile de passer du stade de la recherche fondamentale au stade de la mise en œuvre et de la commercialisation.

Les caractéristiques d’un projet DARPA sont au nombre de trois : être à mi-chemin entre la recherche fondamentale et l’application ; la possibilité d’organiser la recherche autour d’un objectif précis ; l’existence de problèmes de coordination qui rendent difficile le financement et l’expérimentation de la technologie à plus grande échelle sans intervention publique.

-

2

2 L’approche descendante (top down), « du sommet vers la base », désigne un processus hiérarchisé dans lequel l’Etat est décisionnaire et impose sa décision aux acteurs décentralisés. A l’inverse, dans l’approche ascendante (bottom up), « de la base vers le sommet », l’Etat formule les grandes lignes d’une politique, mais laisse de la flexibilité aux acteurs locaux dans les choix des stratégies de mise en œuvre.

Le modèle DARPA est particulièrement intéressant car il combine les approches descendante (top down) et ascendante (bottom up)2. Du côté « top down », c’est le Ministère de la Défense qui finance les programmes, sélectionne les chefs de programmes et les recrute pour une période de 3 à 5 ans. Du côté « bottom up », une fois sélectionnés, ces chefs de programmes qui proviennent du monde académique, du secteur privé ou qui sont des investisseurs, ont toute latitude pour définir et gérer leurs programmes. Ils peuvent organiser librement des collaborations entre start-ups, laboratoires universitaires et grandes entreprises industrielles, et jouissent d’une grande flexibilité dans le recrutement de leurs collaborateurs.

ser librement des collaborations entre start-ups, laboratoires universitaires et grandes entreprises industrielles, et jouissent d’une grande flexibilité dans le recrutement de leurs collaborateurs.

Plus récemment, les Américains ont créé la ARPA-Energy pour faciliter la transition énergétique, et ils ont créé la BARDA dans le domaine des biotechnologies.

C’est à la BARDA que l’on doit la prouesse américaine en matière de vaccins anti-Covid-19. La BARDA a disposé d’un budget d’environ 12 milliards d’euros, alors qu’ensemble la Commission européenne et la Banque européenne d’investissements totalisent à peine 4 milliards d’euros.

Investir plus et mieux dans l’innovation

Au total, pour enrayer le déclin de son industrie, la France doit investir à la fois plus et mieux dans l’innovation. L’investissement dans l’innovation doit concerner tous les stades du processus d’innovation depuis la recherche fondamentale jusqu’aux applications. Par ailleurs, il faut « DARPA-iser » la politique industrielle pour la rendre davantage pro-concurrence et pro-innovation : donc rompre avec la pratique de tous les gouvernements jusqu’à présent, qui consiste à traiter avec les grosses entreprises en laissant celles-ci traiter à leur tour avec leurs filières. Dans le même esprit, il faut réformer le crédit d’impôt recherche (CIR).

Au Royaume-Uni, le système d’incitation à l’innovation privilégie les petites et moyennes entreprises (PME) ayant moins de 500 employés, ou un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de livres, en les faisant bénéficier d’un abattement fiscal sur les dépenses de R&D éligibles plus généreux que celui des entreprises de taille supérieure.

En France, les seuils permettant d’obtenir le crédit impôt recherche (CIR) ne sont pas définis en fonction de la taille de l’entreprise, mais plutôt en fonction des dépenses en R&D : jusqu’à hauteur de 100 millions d’euros, les dépenses en R&D sont subventionnées à hauteur de 30 %, et au-delà de ce seuil, à hauteur de 5%. Mais seules les grandes entreprises sont susceptibles de dépasser la barre des 100 millions d’euros, les PME demeurent très en deçà de ce seuil. Le résultat est que les 100 plus grandes entreprises reçoivent près de 40 % de l’enveloppe totale du CIR.

Or, des travaux récents montrent que les PME innovantes tendent à avoir une intensité d’innovation plus importante – mesurée par le nombre de brevets par employé – et de surcroit génèrent des innovations plus radicales.

Pour rendre le CIR moins biaisé en faveur des grandes entreprises sans toucher à son enveloppe totale, une solution radicale serait d’imiter le système britannique en rendant les seuils de déduction contingents à la taille de l’entreprise. Parmi d’autres pistes à explorer : baisser le seuil du CIR très en-dessous de 100 millions tout en augmentant le pourcentage des dépenses en R&D subventionnées en deçà de ce nouveau seuil, c’est la solution allemande ; ou bien instaurer un taux marginal de subvention qui croît en fonction de l’intensité en R&D de l’entreprise, définie comme le ratio entre les dépenses en R&D et la taille de l’entreprise.

L’argument que brandissent les grandes entreprises pour s’opposer à toute réforme du CIR est que cela les inciterait à délocaliser leurs activités de R&D. Or, les études empiriques montrent que c’est la proximité de grandes universités, d’incubateurs, de clusters de firmes innovantes, et du marché local, qui détermine avant tout la localisation des centres de recherche des grandes entreprises.

Références

- Aghion P., Dewatripont M., Hoxby C., Mas-Colell A., Sapir A., « Why reform Europe’s universities ? », Bruegel Policy Brief, septembre 2007.

- Azoulay P., Graff Zivin J. S., Manso G., « Incentives and creativity : evidence from the academic life sciences », RAND Journal of Economics, 2011, 42 (3), p. 527–554.

- Kettani G., « Capital-risque, innovation et croissance », thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris-Dauphine, 2011.

- Azoulay P., Fuchs E., Goldstein A. P., Kearney M., « Funding breakthrough research : promises and challenges of the “ARPA model” », Innovation Policy and the Economy, 2019, 19 (1), p. 69-96.